民小编说

2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予于漪、卫兴华、高铭暄“人民教育家”国家荣誉称号。

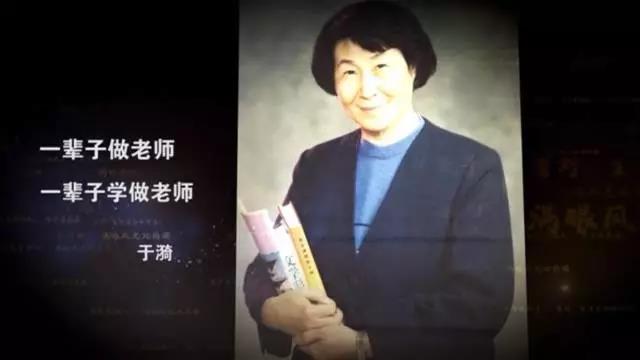

从教六十载,于漪老师把整个身心都投入到教育事业中,可以说是为教育而生。她是整个中国教师群体心中的偶像。“我说‘一辈子做老师,一辈子学做老师’,这绝不是一句空话,我一辈子都在学,不断完善健全自己的人格”。让我们一起感悟和领略这位杰出的“人民教育家”的教育情怀和风采。

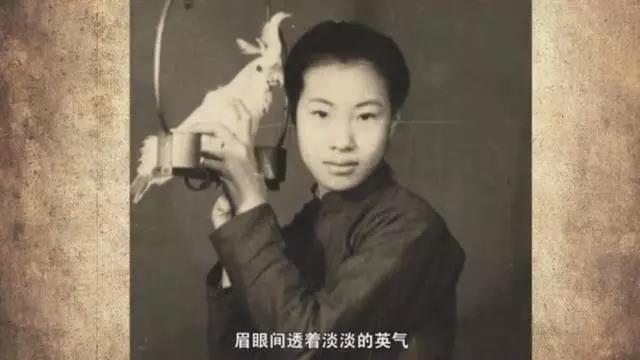

说起二十世纪中国教育史

有一个名字不得不提

她写下400多万字的论文专著

上了近2000节的公开课

她的名字和语文和教育

紧紧地联系在一起

她获得了来自政府和业界的所有荣誉

她赢得了同行和学生的一致尊敬

她的一生都在三尺讲台徘徊

胸中却怀有江河世界

她是一名真正的老师

我们甚至可以说

她是整个中国教师群体心中的偶像

她的名字

叫 于漪

19世纪80年代

于漪老师的公开课《海燕》在电视里直播时

大上海万人空巷

全国人民纷纷守在电视机

争睹她上课时的风采

事后,连高教界都在谈论于漪与她的《海燕》

一位复旦大学历史系教授谈及当年盛况

说一位同事出差回上海

问及上海最近有什么动静

历史教授说,都在看《海燕》直播呢

这在现在简直是不可想象的

这位老师教过的学生

十几年后再来看望她

还能把她在课堂上讲过的话一字不差地背出来

有的还能记起当时她在黑板上的板书

学生说:“你怎么讲的,我们都记得。”

这位老师曾说出

“师爱超越亲子之爱”这样的话

她说

“学生的天就是你的天下

学生都是你的儿女”

而她在以后教学工作的60年里

用切身行动证明着这话无半点虚假

这位老师愿意踏踏实实地

将自己的六十年岁月奉献给三尺讲台

她的人生教学,是在用生命唱歌

用上课的质量来影响孩子生命的质量

她告诉世人如何

“一辈子做老师 一辈子学做老师”

这位老师会为了一堂完美的语文课

用格物致知的探索

血肉交融的感应,砥砺前行

以致一位青年老师从1976年开始

听了3000节于老师的课

都没有发现她上课有过任何重复的内容

哪怕是一篇课文教第二遍、第三遍

都没有两样

于漪是教育界的“明星”

她家三代六口全部是教育工作者

爱人黄世晔离休前是复旦大学历史系教授

儿子任凯慧中学副校长

儿媳退休前任职于复旦大学物理系

孙女任浦东教育发展研究院科研员

与孙女牵手的孙女婿是市北中学教师

书香世家 一脉相承

回首于漪的一生

从来没有间断过和艰难困苦作斗争

旁人说她有一种忍辱负重、举重若轻的本事

于漪自己解释道

那是因为她想自己少一点

想学生想他人多一点

1944 年

15岁的于漪失去了父亲

半通文墨的妈妈

带着五个幼小的子女

生活顿时失去了依怙

因为家里经济来源困难

从小于漪就帮助妈妈

补衣服、袜子、照顾弟弟妹妹

母亲是半文盲

但是母亲对孩子们的教育却影响了孩子一生

她告诉孩子 做人最最重要

第一要心地善良

这才叫人

第二要勤劳

自己吃点亏 吃点苦 没有什么了不起

只要力所能及都要帮助别人

妈妈的思想深刻的影响了孩子们的心灵

严以律己 宽以待人

1947年

18岁的于漪离开家乡江苏镇江

考入上海复旦大学教育系

曹孚、周予同等著名教授的治学精神

滋养了于漪深厚的学识基础

求学时代这些大家名师的身教垂范

沉淀了她血液中深厚的传统文化品格

于漪说,

“我真是有幸碰到了许许多多的好的老师

使得我对教育、对社会、对人生、对历史、对自然

从懵懵懂懂、毫无认识到慢慢地知晓

回想到求学的经历

我真是一个幸运儿

所以我工作以后 一直是带着感恩的心”

1959年

已经当了七年老师的于漪改行教语文

此时教育系毕业的于漪

教了七年的文化课

编了两本历史课小册子

本已积累了些教学心得

却突然被推上语文教学的岗位

有些惴惴不安的她

在一次讲课经历后

受到了传统国学底蕴深厚的徐振民老师的指点

徐教师讲了几个她上课的优点后,点评说:

“语文教学的大门在哪里

你还不知道呢”

语文教学的大门在哪里?

于漪一辈子都在寻找

从复旦第四宿舍到几条马路之摇的四平路

于漪走了整整34年

眼前都是她熟悉的风景

忙碌的人潮,喧嚣的市声

而她的脑海里

却上演着课堂上的一幕一幕

“在备课时为了改自己的口语

我真的把每一句话都背出来的

每一句话写出来

写出来以后然后修改

用规范的书面语言

改造自己不规范的口头语言

背出来再口语化

每天早上走一刻钟的路

都是脑子过电影

怎么讲,怎么开头,怎么铺展开来

怎么样形成高潮,怎么结尾

我是把它当成艺术作品来教课的呀!”

在后来的教学生涯里

她常常反躬自省:

“你入门了没有?

‘堂’在哪儿?‘室’在何处?你清楚了多少?

一名对学科教学辨堂室的教师怎能称职?

怎能对得起学生?”

外力在教育历程中化为内驱的动力

成为于漪夙兴夜寐寻寻觅觅的明灯

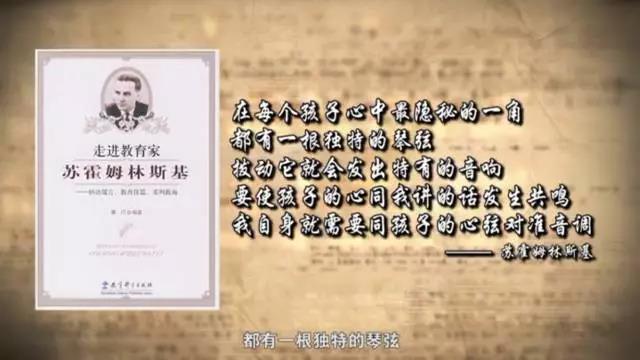

教育就是要同孩子的心弦对准音调

于漪一生尊重两位教育家

中国的陶行知和前苏联的苏霍姆林斯基

苏霍姆林斯基说过这样一段精彩的话

“在每个孩子心中最隐秘的一角

都有一根独特的琴弦

拨动它就会发出特有的音响

要使孩子的心同我讲的话发生共鸣

我自身就需要同孩子的心弦对准音调”

曾经的一次教育经历

让于漪后悔终生

一位女孩子做操不认真

老师反复纠正都不理睬

情急之下 她叫出了这位学生的外号

于漪告诫学生不要去这样喊她

但是这个时候自己却讲了

事后 她真诚地跟这位同学道歉

这份歉意来自内心深处对人性的尊重

和20年前初为人师时那份承诺

于漪这辈子

没有骂过任何一个学生

没有挖苦过任何一个学生

这件事情让她懂得了

做老师,必须有宽广的心怀

要包容各种各样的学生

而这个包容 不是居高临下的态度

而是走到学生的心里头

与他平起平坐

体会他的情感 体会他的想法

一次家访的时候

于漪看到一家五口人

住在只有12平方米的破房子里

难过得流下了眼泪

经历过贫穷,经历过侮辱

她对这些孩子有着特殊的悲悯

学生的事就是自己的事

在那个经济收入普遍都不高的年代

于漪把所有的积蓄都用在孩子们身上

生活用品,学习用品

甚至是学生们家里的困难都尽力承担

对自己的孩子却一再省俭

她的儿子黄肃曾经回忆说

直到28岁结婚他都没穿过一双皮鞋

于漪说,“我到有些家庭中去看

真的是流眼泪的

工人的家庭就是一间房间

除了睡觉的床,一张桌子以外

几乎什么东西都没有

那个时候有一个姓何的学生患上肺病

雷米封,一瓶6块钱

我的工资是72块

他家里没有办法给他治,没有劳保

那些孩子的家庭很穷

我每个月买给他吃

让他把肺病治好”

“学生身上的事

都是我教师心上的事

什么叫教师

学生的天就是你的天下

学生都是你的儿女

所以我说 师爱超越亲子之爱”

一位名为蒋志平的男孩

是当年班级里赫赫有名的皮大王

当年父亲对儿子彻底失去了信心

他把儿子推给了于漪说 ,

“这个儿子我不要了”

于漪没有推托

把这个“爸爸不要”的孩子带回了家

于漪认为对待孩子应当丹心一片

是全心全意,还是半心半意

还是三心二意

学生心中一清二楚

没有爱就没有教育

只有把真爱播洒到学生的心中

学生心中才有老师的位置

蒋志平长大以后来拜访老师

于漪询问学生生意的情况

有没有碰到什么困难

学生说:“没有

唯一的就是资金紧张一点

周转紧张一点”

于老师回答:

“ 你需要多少?我给你”

学生心里很感动

但他认为对于老师说出来并不奇怪

因为老师从小就把学生当自己的孩子一样

老师的爱像母爱

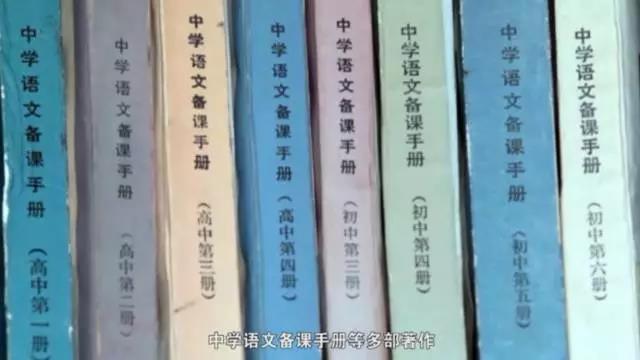

我们要有中国教师自己的教师学

1978年

中华大地百废待兴

中学语文课堂

犹如一块干裂的土地

于漪的一批教学实录教学磁带

横空出世

根据自己多年的语文教学经验

于漪用口述的方式完成了

中学语文教学探索

中学语文备课手册等多部著作

这些浸润着于漪二十多年

不停思索和探究的语文教学实录

对于语文教师们来说

恰如久旱甘霖

截至上世纪80年代

教育界还没有一个人系统完整地研究过教师学

而于漪把这个课题揽在了心里

她完成了两本教师学著作

《现代教师发展丛书》

《现代教师学概论》

教育部它们作为全国教师教育的培训教材

《现代教师学概论》成为中国第一部

研究现代教师学的理论著作

1986年

上海成立了全国第一个教师学研究会

于漪担任会长

问及为什么叫教师学研究会?

于漪的眼中满是坚定与骄傲:

“我们是想 让中国的教育在世界上有话语权

我们要有中国教师自己的教师学!”

杨浦中学67届毕业生毛时安

是现今著名的文艺评论家

他回忆当时说:

“在离开学校之前我们做了一件事情

我们走过学校走廊

于老师在讲课

我们就用耳朵贴在教室后门的门板上

听了于老师一堂课

然后听好这堂课

我们就离开了

正式地离开了杨浦中学”

杨浦中学的学生们

带着于老师的最后一课的回忆离开了学校

但由此开始感受到了

中文是世界上

最美丽、最清晰、最严谨的语言

对中国语言文字的热爱

对文化知识的渴求

也因此而生

1985年

于漪担任第二师范学校校长

她提出“我们的学校要一身正气 为人师表”

担任二师校长多年

学校里所有的卫生工作

都是由学校的师生一力承担

于漪想让师生身体力行

珍惜劳动成果

有一次她把学生扔掉的馒头捞到脸盆里

跑到一个班一个班里去

给学生讲粒粒皆辛苦的道理

学生被深深地触动了

看到很多学生喜欢周杰伦的歌

耄耋之年的于漪找到他的专辑认真试听

琢磨周杰伦吸引孩子的原因

听了很多遍以后

于漪找出学生喜欢周杰伦的两个原因

《青花瓷》等歌词是从古典名章中寻找灵感

借鉴了传统文化元素

所以学生乐意亲近

现代独生子女无人倾诉

烦闷时哼哼周杰伦的说唱音乐是很好的宣泄

许多学生得到了于老师的理解

师生老少笑作一团

一辈子做老师,一辈子学做老师

2002年

于漪退休了

虽然离开了一线讲台

但她仍然心系教育事业

她把自己的晚年时光又无偿地奉献给

一批又一批的青年教师

如今89岁的于漪

仍在为培养青年教师奔忙着……

从事60多年教育工作的于漪

把语文教学看作是她一生的事业

教育,一个肩膀挑着学生的现在

一个肩膀挑着民族的未来

已经融于她血肉的教育

早就是生命里再也割舍不下的部分

回溯人生,于漪有诸多感慨

从受业于师到授业于人

她心存感激:

“老师使我从无知到有知

从知之甚少到知之逐步逐步多起来

所以我就想

做一个老师是了不起的事

它可以使很多学生

从不懂得做人的道理

到懂得做人的道理

从无知到有知

所以我这一辈子最崇高的目标

就是做一名合格的、优秀的教师”

“因为我觉得

如果是一名合格的、优秀的教师

她会恩泽莘莘学子

一个孩子

如果他碰到一名合格的、优秀的教师

对他一辈子来说 真是一种幸事”

三尺讲台,二支粉笔

一位人师,通天达地

六十年韶华流逝

忘不下的,抹不掉的

是为学生传道授业解惑的满心喜悦

是修身、成己、达人的圆满具足

无欠无余:

“我说一辈子做老师

一辈子学做老师

这绝不是一句空话

我一辈子都在学

不断完善健全自己的人格。”

“我不断地反思

我一辈子上的课

有多少是上在黑板上的

有多少是教到学生心中的。”

……

有多少许诺用过一辈子时间

又有多少人愿意为了信念和热爱

穷竭一生 做到极致

没有什么比伟大精神的影响更让人觉得深刻

没有什么事情比言传身教更教人信服

教育,这个让人心甘情愿付出、沉醉的词语

涤荡在教师们心中最明净的位置

教育永远在路上

永远在每一位老师前行的步履中

行走,并铭记

于漪那至今仍回响在我们耳畔的话语

“做一辈子老师,

用一辈子学做老师”

……

文章来源 | 人民教育