2025年4月18至4月20日,第36届现代与经典全国小学数学(南京)教学观摩研讨会在南京南京航空航天大学 (明故宫 校区)大学生活动中心顺利举行。

主持人:安徽省马鞍山市和县教育局小学数学教研员 陶福菊

主持人:安徽省蚌埠市五河县实验小学 杨芷

4月18日上午

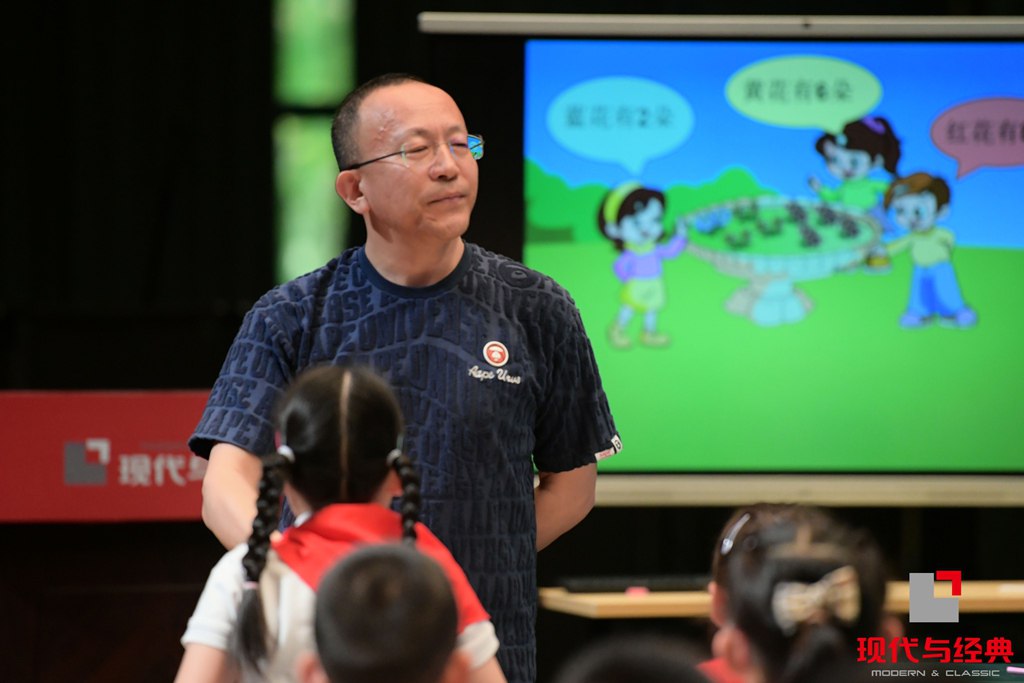

徐长青

天津市红桥区教师进修学校副校长,小学数学特级教师,享受国务院政府特殊津贴专家,教育部国培专家。中国教育科学研究院国内访问学者,中国教育学会现代学校联盟国家级指导专家,天津市师范大学兼职教授、硕士研究生导师,天津市未来教育家奠基工程基地导师。全国名师工作室联盟常务副理事长,全国数学教改研究会秘书长,天津市小学数学专业委员会副理事长,当代简约教学的创立者和倡导者。

观摩课《烙饼问题》四年级

徐长青老师以华罗庚先生的统筹思想为引,精心设计《烙饼问题》数学课堂。首先老师通过“如何在最短时间内烙完所有饼”的核心问题,设定“一锅最多同时烙2张饼”的规则,搭建起数学与生活的认知桥梁。通过让学生通过肢体动作演绎烙饼过程,理解了双数饼的规律与单数饼的策略性调整的对比,也明白了“3张饼需9分钟而非12分钟”的原因。随着烙饼数量从2张逐步增至5张,学生们也知道了,当饼数≤锅容量时,总时长=饼数×单面时长;当饼数>锅容量时,总时长=饼数×单面时长×2÷锅容量。这种阶梯式探究使学生深刻体会“变与不变”的辩证关系。徐长青老师将抽象的数学原理具体化、生活化。这样的课堂,正是核心素养落地的生动诠释。

强震球

江苏省江阴市实验小学教师。江苏省优秀青年教师,无锡市优秀教育工作者,无锡市学科带头人。先后获得江阴市、无锡市和江苏省小学数学课堂教学优质课评比一等奖,在全国第八届深化小学数学教学改革观摩交流会荣获一等奖(第1名)。主持多个市级课题研究,参与研究省级课题被评为江苏省精品课题和江苏省教学成果特等奖。

观摩课《数据分类》二年级

强震球老师在《数据分类》数学课堂中,以"从具象操作到抽象思维"为设计主线。首先老师将颜色、扣眼数量、形状各异的纽扣磁贴分发给学生,引导其从单一属性入手进行分类实践。使学生初步了解分类的方法后,老师又提出在正方形纽扣中找出有两个扣眼的纽扣,学生通过分层拆解问题的方式对纽扣进行分类,使学生在复合条件约束下体会分类标准的叠加效应。为了让同学们能够更加清晰地学会数据分类,老师还将数学建模迁移至真实场景,设计校园光荣榜数据分析任务,让同学们面对包含学生姓名、获奖项目、荣誉等级的表格,也能够快速分层分析,再进行分类。整堂课从纽扣实验到生活应用,体现了强震球老师"做中学"的教学智慧,使学生在磁贴的排列组合间触摸到数据分类的数学内核。

俞正强

浙江省金华师范附属小学书记,小学数学特级教师,2024年度全国教书育人楷模,首届教育部基础教育数学教学指导专委会副主任委员。浙江省春蚕奖获得者,中国第二届“明远奖”获得者,北京师范大学教育家书院兼职研究员,浙江师范大学硕士生导师。在《人民教育》、《中国教育报》、《小学数学教师》、《教学月刊》等报刊发表论文百余篇。出版专著《小学数学课堂教学》,《低头找幸福》等。

观摩课 《笔算除法》三年级

俞正强老师在课堂中以“重建学生认知结构”为教学主线,首先老师对比了加减乘的竖式计算,引出了为何除法竖式与众不同的困惑。在与学生们解决困惑时,老师从“12个磁扣如何平均分成4份”的问题切入,提出除法就是平均分的事,引导学生将实物操作转化为数学符号。鼓励学生用记录、画圈、连线等原始方法记录把16个磁扣分为5组,学生们自己动手计算,通过对比不同分法揭示除法竖式的底层逻辑,每3个磁扣为一组,余下1个磁扣则自然引出余数概念。整堂课老师摒弃了单纯算法训练,重构了“平均分”的原始经验,让学生能自主解释“为什么竖式要从高位算起”时,可见其真正跨越了形式运算与数学理解之间的鸿沟。

4月18日下午

刘香玉

南京理工大学实验小学数学教师,南京市玄武区教学先进个人。曾获南京市基础教育精品课竞赛一等奖,玄武区课堂教学竞赛一等奖,多次获得玄武区微课竞赛特等奖及一等奖,多篇论文在《江苏教育》、《教师博览》等杂志发表。开设区级公开课和讲座多次,均受好评。

观摩课《设计照片墙的艺术》六年级

刘香玉老师在《设计照片墙的艺术》数学课堂中,以跨学科视角重构美学教育,将数学规律注入艺术创作。课程以数字化设计为载体,学生在iPad上通过平移、缩放、旋转等照片移动方式,直观感受几何变换对视觉平衡的影响。在课堂中还运用了新技术AI豆包的融合,让学生询问照片墙应该如何设计,增添了课堂的趣味性,让学生们在现代技术的加持下学习,感受科技魅力。在亲自动手的设计照片墙环节,感受艺术感性与数学理性的碰撞融合。整堂课的过程中,刘老师通过照片墙的设计,不仅让同学们了解了不同的平移方式还通过与生活中事例相结合的方法,使数学与文学、艺术、科技等进行了跨学科的互动,体现了数学在日常生活中涉及之广,运用之多。

贲友林

南京师范大学附属小学教师,小学数学特级教师,正高级教师,国家“万人计划”教学名师,第三届“全人教育奖”提名奖获得者,课标苏教版小学数学教材编写组成员,《教育视界》数学教学版执行主编,南京市贲友林小学数学名师工作室主持人。曾获全国小学数学优化课堂教学第五届观摩课评比一等奖。出版《此岸与彼岸》、《此岸与彼岸2》、《现场与背后》、《贲友林与学为中心数学课堂》、《寻变:贲友林的“学为中心”数学课》等专著。

观摩课《分数的基本性质》五年级

贲友林老师在课前就为学生下发了本堂课的导学单,并问出了本堂课的主要问题,“为什么分数上下同时乘除一个相同的数,分数大小不变”,老师通过抽签的方式选择学生上黑板讲解题目,并且鼓励学生大胆思考,积极发言,在大家通力合作之下,同学们给出了画图、讲故事、单位数量变化、字母法四种方法,论证了分数上下同乘除一个相同的不为0的数,分数大小不变的数学原理,并且通过该数学原理进行引申,得到除法的被除数和除数同时乘或除以一个相同的数(0除外),商不变的原理。课堂最后老师还让学生主动提出问题,进行思考,再次强调了分数的相等性质。整堂课以问题为锚点,引发学生思考,使形式化的数学定理在问题中显现,促进学生认知生长。

吴正宪

北京市教育科学研究院小学数学教研员,小学数学特级教师,国家义务教育数学课程标准(2022年版)修订组成员,中国教育学会小学数学教学专业委员会理事长。曾任北京市政协常委,全国人大代表,国家督学,民进中央教育委员会委员。荣获全国“两基”先进个人、“全国模范教师”、北京市“人民教师奖”。她主持的项目研究多次获国家级教学成果一等奖、北京市教育教学成果一等奖。

观摩课 《曹冲称象的故事》三年级

吴正宪老师在《曹冲称象的故事》数学课堂中,以历史典故为认知脚手架展开数学建模。首先老师让学生通过复述曹冲称象典故并将船只、大象、石块等元素贴于黑板,直观建构等量代换的初始认知。老师随即借助双天平实验具象化抽象原理:当天平一端西瓜与另一端两个菠萝平衡、两个菠萝又与四个桃子等重时,学生从而推导出“1个西瓜=4个桃子”的结论。为了验证学生们是否理解,老师纷纷让学生们举出生活中的事例,老师通过提炼得出“A=B且B=C则A=C”的普适规律,揭示“等量的等量相等”这一数学公理的本质。课堂终章回归本源,学生用新习得的数学原理,得到“大象重量=船体排水量=石块总重”的等式,破解了千年智慧背后的数学密码。

4月19日上午

罗鸣亮

福建省教研室小学数学教研员,小学数学特级教师,正高级教师、福建省百千万人才工程省级人选;主持研究的“构建讲道理的数学课堂”荣获福建省教学成果特等奖、国家教学成果二等奖;已出版著作《做一个讲道理的数学教师》、《构建说理的数学课堂》。

观摩课 《填数游戏》一年级

罗鸣亮老师在《填数游戏》数学课堂中,将数位表具象化为个位与十位分栏的操作板,学生通过移动圆片探索数字生成的奥秘。课堂以“两个圆片能组成哪些数”为起点,学生在摆出“2、11、20”的过程中,初识数位位置对数值的影响法则。任务逐级进阶至三圆片、四圆片时,教师强调"有序排列,不重不漏"的操作原则,引导学生建立"个位递减、十位递增"的系统化思维模式。当五圆片摆放出现“50、41、32、23、14、5”时,学生通过横向对比不同圆片数的排列结果,发现“组合数=圆片数+1”的纵向规律,同时揭示无论圆片如何分布,个位与十位数字之和恒等于圆片总数。课堂全程采用协作探究模式,贯彻“玩中思,思中玩”的教学理念,让同学们在和同桌交流中完善从具象操作到抽象概括的思维进阶。

袁晓萍

杭州市西湖区教育发展研究院小学数学教研员,小学数学特级教师,正高级教师。中国教育学会小学数学专业委员会理事,浙江省小学数学专业指导委员会委员,被聘为北京明远教育书院研究员。曾获全国课堂教学观摩评比一等奖,多项教学成果在全国、省、市各级评比中获奖,多篇教学论文在各级教育专业杂志发表,出版个人专著《学会向学生借智慧》。获国家级万人计划教学名师、浙江省万人计划教学名师、浙江省五一劳动奖章获得者等荣誉称号。

观摩课《总量=分量+分量》三年级

袁晓萍老师在《总量=分量+分量》数学课堂中,以“模型意识培养”为核心架构认知阶梯。课程从身体符号学切入,学生通过双手用肢体语言演绎两分量相加形成总量的样式,让学生们能够初步理解加法模型的意义。老师深入拓展,让学生自主改造数学信息——将条件量变复杂,让学生进行发散思维,自己出题自己解答,最后得出无论分量如何变化,条件再怎么变本质都是分量+分量=总量的问题,在重构信息中领悟到处理问题首先应该把复杂问题简单化。整堂课通过复杂的问题的渐进演绎,使学生透彻理解:无论数据维度如何扩展、情境如何包装,总量与分量的结构关系始终是破解问题的关键,养成数学模型意识也是学习数学的重中之重。

顾志能

浙江省杭州市滨江区教育研究院,小学数学特级教师,教育部“优课”评比小学数学专家组组长,人教版小学数学《教师用书》编委,浙江省基础教育改革专业指导委员会委员。课堂教学曾获华东六省一市一等奖、全国一等奖。在《小学数学教师》等小数刊物发表文章近两百篇。倡导课堂教学的创新,出版教学专著《创新照亮课堂》。

观摩课 《图形的运动练习》六年级

顾志能老师在《图形的运动练习》数学课堂中,首先和学生回顾了图形运动方式和其中的要点,平移(方向、距离)、旋转(中心、方向、角度)、轴对称(对称轴、翻转)、缩放等基本操作,建立几何变换的元认知框架。老师设置“图形归位”挑战任务:在方块式网格中,学生需综合运用多种运动方式将错位图形复位。进阶环节设置思维阶梯,从不设任何限制到两步平移精确归位再到一步,激发学生探索平移、旋转变换与轴对称的组合效用。整堂课让学生感受到了图形运动过程多样、运动方式灵活的特点,使学生在解决最少步骤还原图案、运动轨迹优化等开放性问题中,发展出用运动视角解构复杂图形的空间素养。

4月19日下午

周卫东

南京师范大学附属小学书记,小学数学特级教师,正高级教师,江苏人民教育家培养工程培养对象,南京师范大学、南京航空航天大学等高校硕士生导师,南京晓庄学院客座教授。提出“为品格而教”“高观点低结构中温度”等教学主张,主持多项课题研究并获全国大奖。

观摩课《数的认识总复习》六年级

周卫东老师在《数的认识总复习》数学课堂中,以计数文明的演进史为脉络,构建了贯通古今的数概念认知体系。课程分别对甲骨文的计数方法、算筹计数法、现代计数法进行切入,让学生通过分析不同时期的数字符号,感受数学的变与不变,变化的是数学符号的形式,不变的是计数单位*单位个数的数学内核。同时课堂注重拓展,老师还为同学们介绍了二进制和十进制的计算方法。在数的认识过程中,分数和小数的基本性质也是学生应该掌握的重点,通过做题,同学们发现如果分数和小数需要比大小时,就得进行同单位的比较,也就是使用了计数单位*单位个数的方法,由此我们可以发现,万变不离其宗通过转化,抽象的数学原理自然升华为解决问题的思维工具。

徐 斌

苏州大学实验学校副校长,小学数学特级教师,正高级教师,苏州大学基础教育研究院无痕教育研究所所长。江苏“人民教育家工程”培养对象,教育部“国培计划”首批特聘专家。曾获江苏省小学数学优课比赛第一名,全国小学数学创新课评比一等奖。省级以上刊物发表论文500余篇,教育事迹在《人民教育》专题报道,在《中国教育报》上七次连载“徐斌教育教学艺术系列报道”。出版专著《追寻无痕教育》,“中国名师”系列教学光盘。

观摩课《简单的数量关系》二年级

徐斌老师在《简单的数量关系》数学课堂中,以"倍"的概念建构为核心,老师首先让学生观察图片捕捉数学信息,同学们观察到“黄花数量是蓝花3倍”从而引出本节课的重点“倍数关系”。老师设置拍手共鸣游戏邀请学生上台展示,同学们根据“3的2倍”指令,通过“啪啪啪-啪啪啪”的节奏差异具象化抽象倍数。小棒操作环节将加深同学们对倍的认识,当第一行摆出4根小棒,学生需用其他小棒建构3倍关系,将倍的乘法本质转化为可视化结构。随着问题升级,课堂引入跨学科元素:在十二圆形涂色任务中,学生通过“涂色:空白”的比例分配,发现十二个圆片可以组成许多种不同的倍数关系。整堂课通过学生的实际操作,在摆小棒的咔嗒声与涂色笔的沙沙声中,将"倍"的概念从机械记忆升华为理解的形式。

张继刚

河南省洛阳市东方第四小学副校长,洛阳市特级名师,曾任省、市电教馆兼职教研员,全国SMART示范教师,国家级骨干教师,省学术技术带头人。被评为第二届河南最具有影响力教师,在多项全国性教学大赛中获得一等奖。擅长将人工智能的最新技术灵活运用到数学教学中。

观摩课《轴对称》三年级

张继刚老师在《轴对称》数学课堂中,构建了数学与智能科技交融的深度学习模式。首先运用自主研发的DeepSeek程序让学生在电脑上模拟出了对称图形,引发了同学们学习轴对称的热情。老师又运用轴对称图形对折的动态图片,引出轴对称的含义是对折后两边能够完全重合的图形,并且进一步让同学们发现了对折线即为对称轴,随着探究深入,学生借助对称点并将其连线,老师引导学生进行观察并邀请同学们上台演示自己的发现,得出对称点到对称轴距离相等,连线与对称轴互相垂直的特点。运用这一特点,通过找点、画点、连线的方法,同学们就可以将残缺的对称图形补全。课堂高潮聚焦科技人文对话,老师调用AI豆包进行询问课堂中的难题,模拟与柏拉图探讨轴对称问题,令同学们留下了深刻的印象,使轴对称的概念活了起来。

4月20日上午

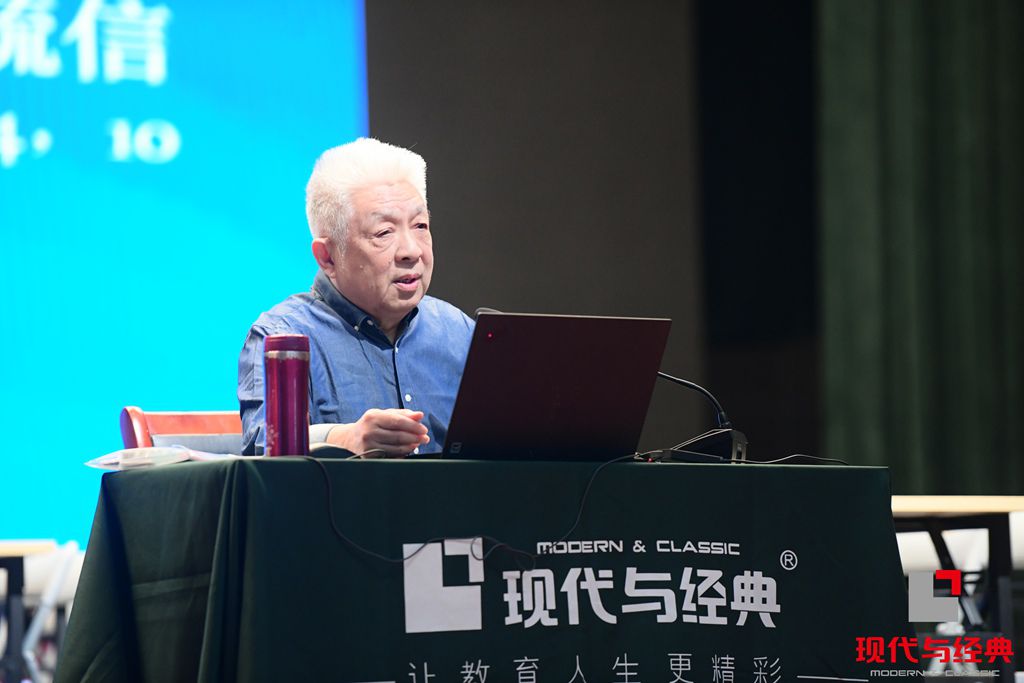

郑毓信

南京大学哲学系教授、博士生导师,江苏省文史研究馆馆员。中国自然辩证法研究会数学哲学专业委员会委员,美国《数学评论》杂志评论员,教育部人文社会科学重点研究基地山西大学科学技术哲学研究中心学术委员会委员,人民教育出版社21世纪义务教育小学数学新教材顾问。主要研究领域为数学哲学和数学教育。

报告《新一代小学数学教师的成长》

郑毓信老师在报告会指出现如今新时代的到来,关于教师专业成长的他有三个具体建议。首先,启示老师们不能盲从,要独立思考,并且老师需要有充足的知识,来帮助学生进步,尊重学生的问题,学生提的一切问题都是有意义的。其次,教学理解上出现简单化片面性是不行的,应该要强调数学教育的生活化活动化,以及对情景设置与动手实践的加强。最后,强调教育是对学生的塑造 ,作为老师需要为学生未来着想,同时老师自身也需要坚持平凡的成长,认真做好本职工作,提升自主性意识。2025年是特别重要的时间节点,老师们要回顾总结2000年以来的问题,迎接未来的2050年,立足专业成长,不忘初心。

张冬梅

南京市琅琊路小学副校长,小学数学特级教师。南京师范大学教育硕士生导师、江苏省“226”工程培养对象。曾获全国科研优秀教师、全国数学学科“十佳”教师、江苏省优秀教育工作者等称号。多次参加全国、省、市好课评比,获一等奖;主持过多项国家级、省级课题研究。发表文章、论文400多篇;主张让孩子学“亲和数学”,课堂教学风格以“智慧与亲和”为特色。

观摩课 《玩“线段”》一年级

张冬梅老师在《玩“线段”》数学课堂中,打造沉浸式学习场景。课程开始时,老师通过拉直毛线两端的触觉体验,具象化线段是直线的一部分的定义。当学生尝试用毛线在课桌上摆出水平、垂直、斜向等不同形态的线段时,自然归纳出线段两个端点、直线性的特点。进阶任务中,老师展示了波浪线的干扰项,让学生选择正确的线段,并让学生寻找自己身边的线段,强化对线段本质的辨识能力。老师拿出一元硬币像学生们展示硬币沿直尺滚动一周,圆周上的点轨迹瞬时转化为线段的过程时,实现“曲”与“直”的辩证认知突破。创意实践阶段,老师让学生们自主画出线段,建构“点动成线”的空间观念。并且最后向大家展现了线段拼成长方形的动画,得出“线动成面”的结论。整堂课将几何思维自然融入生活观察,让学生们在玩的过程中学会了新知识。

顾亚龙

上海市徐汇区小学数学教研员,小学数学特级教师,正高级教师。上海市徐汇区学科带头人,学科基地主持人,全国课堂教学评比一等奖获得者。《小学数学教师》2019年封面人物。获2017年上海市基础教育教学成果一等奖。秉持“为学生思维而教”的教育教学主张,形成了“在简约中寻求厚重”的个人教学风格。出版专著《以文“化”人——小学数学文化的育人视界》。近期研究重点,小学数学单元整体结构化教学设计与实施。

观摩课《幻方》四年级

顾亚龙老师在《幻方》数学课堂中,以洛书推出幻方的主题,构建了古代优秀传统文化与数学思维交融的探究场景。课程从河图洛书传说切入,学生通过龟甲纹饰复原图接触到上古数学的智慧。初级任务中,学生通过观察发现了“行、列、对角线和恒为15 ;角上是双数,里面是奇数;幻和都是15;中心数是5”的不变规律。引发了学生们的思考,所以老师开始引导大家解决问题,运用数学知识分析原因。最后为大家展现出三阶幻方的口诀“二四为肩,六八为足,左三右七,戴九履一,五居中央。”在学生们理解三阶幻方后,老师也为学生拓展了四阶、五阶幻方的知识。整堂课通过文化感知到规律发现再到跨界迁移的路径,从猜想到验证再到总结,使幻方从古老占卜工具升华为理解数系结构的思维模型。

结 语

三天的数学之旅,在经典定理与现代创新的交响中圆满落幕。为期三天的活动为我们留下了无数珍贵的回忆和精彩的瞬间。当热爱与情怀相遇,思想的火花,一定会在数学的课堂上熠熠生辉。相信在观摩名师课堂之后,参会的教师们能够更好地提升自身的教学水平,保持对教育事业的热爱和初心,在响应新课标号召,争做新时代先锋的教学路上越走越远!